令和6年度 奈良県内事業所への伴走支援モデル事業実践報告

介護における生産性向上ガイドライン作成など、2017年から介護分野の生産性向上のためのさまざまな国の施策づくりで中心的な役割を担い、ウェルビーイングに溢れた介護事業所を創出するために「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる生産性向上伴走支援サービス「Sociwell(ソシウェル)」を展開している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、公益財団法人介護労働安定センター奈良支部様より令和6年度介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業相談窓口における業務アドバイザーを受託し、奈良県内で介護テクノロジー導入・活用に向けた生産性向上の取組みをしようとする3つのモデル介護事業所に対して伴走支援を実施し、成果を生み出すことができましたのでご報告いたします。

【令和6年度介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業とは】

この事業は、地域における相談窓口の設置、介護ロボットの評価・効果検証を実施するリビングラボ(開発の促進機関)を含む関係機関のネットワークの形成、実証フィールドの整備などを行うことで、全国版プラットフォームを構築し、介護ロボットの開発・実証・普及の流れを加速化することを目指しています。(事務局:エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)

【本事業におけるTRAPEの取組内容と特徴】

- 奈良県・京都府内の介護事業所向けの生産性向上セミナー

- 介護ロボットを導入しようとする介護事業所の選定支援(奈良県内より3事業所)

- 介護ロボット導入前の土台づくりの取組みも含める

- 窓口とともに、県内の横展開まで見据えたモデル事業所を一定の選定基準に基づき選定

- 生産性向上ガイドライン、パッケージモデル等に沿った事業所活動への伴走支援(4〜6ヶ月)

- 2018年にTRAPEが実際に施設サービス・在宅サービスの介護事業所に伴走支援を行い、そのエッセンスをまとめて作成された「生産性向上ガイドライン」を土台にした「介護ロボットのパッケージ導入モデル」を軸に、TRAPEオリジナルの生産性向上伴走支援サービスSociwellのツールなどを介護事業所の状況に合わせてカスタマイズしてご提供

- 弊社カスタマーサクセス(担当者)が、オンラインで日常的にプロジェクトリーダーと密な対話を行い、プロジェクトリーダーを孤独にせず改善活動推進を後押し

- 結果として、定性的・定量的な業務改善効果はもちろん、現場マネジメントができるリーダーづくり、チームビルディング、そして目指す職場に向けた現場の変化を生み出し、今後も自律的に取組むチームづくり

【3つのモデル事業所の取組テーマと取組後の成果(一部)】

3つのモデル事業所の取組テーマ

社会福祉法人カトリック聖ヨゼフホーム 特別養護老人ホームサンタ・マリア様

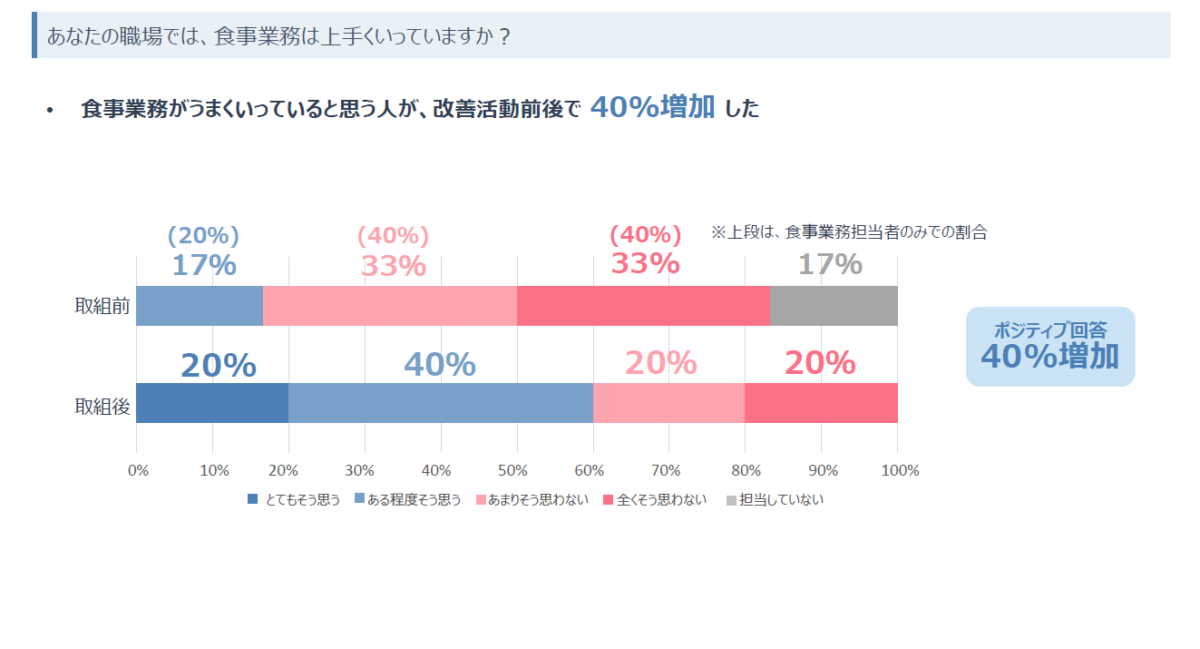

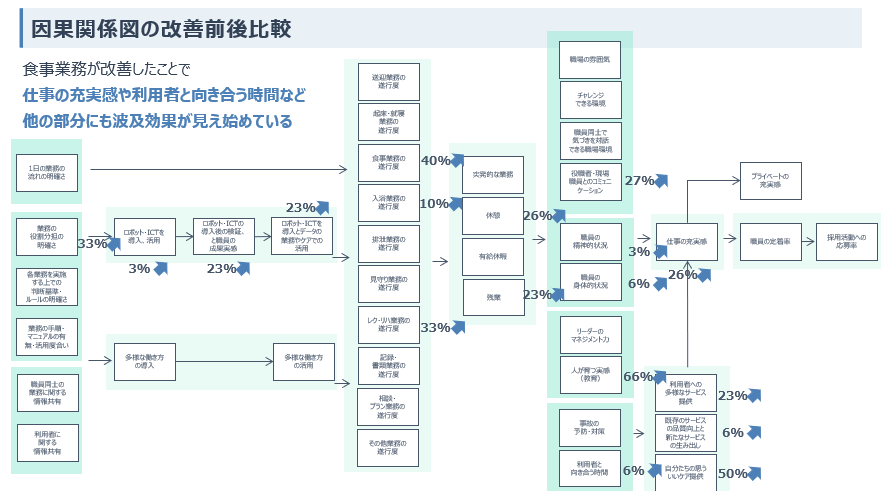

現場では食事業務における職員の余裕がなく、精神的・身体的な負担が過多になっていたが、食事業務の具体的な流れや役割分担を整理し、新たなオペレーションを定めたことで改善が図られた。その結果、職員の業務に対する自律性が高まるなどさまざまな成果が生まれた。

社会福祉法人功有会 特別養護老人ホーム大和園白鳳様

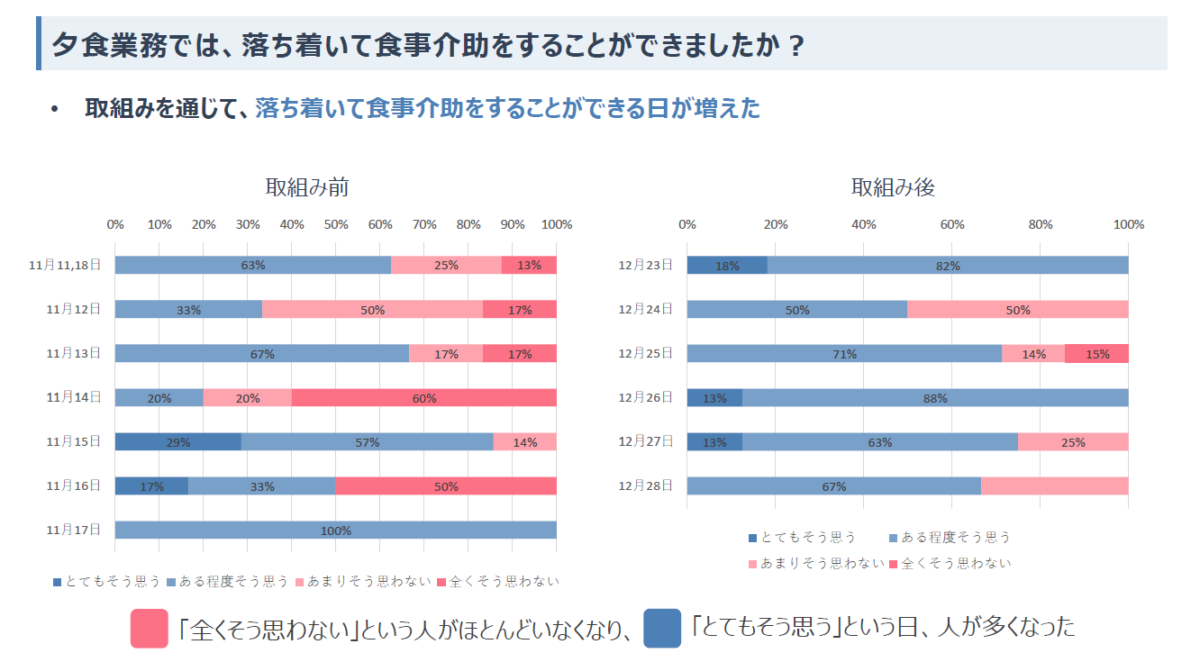

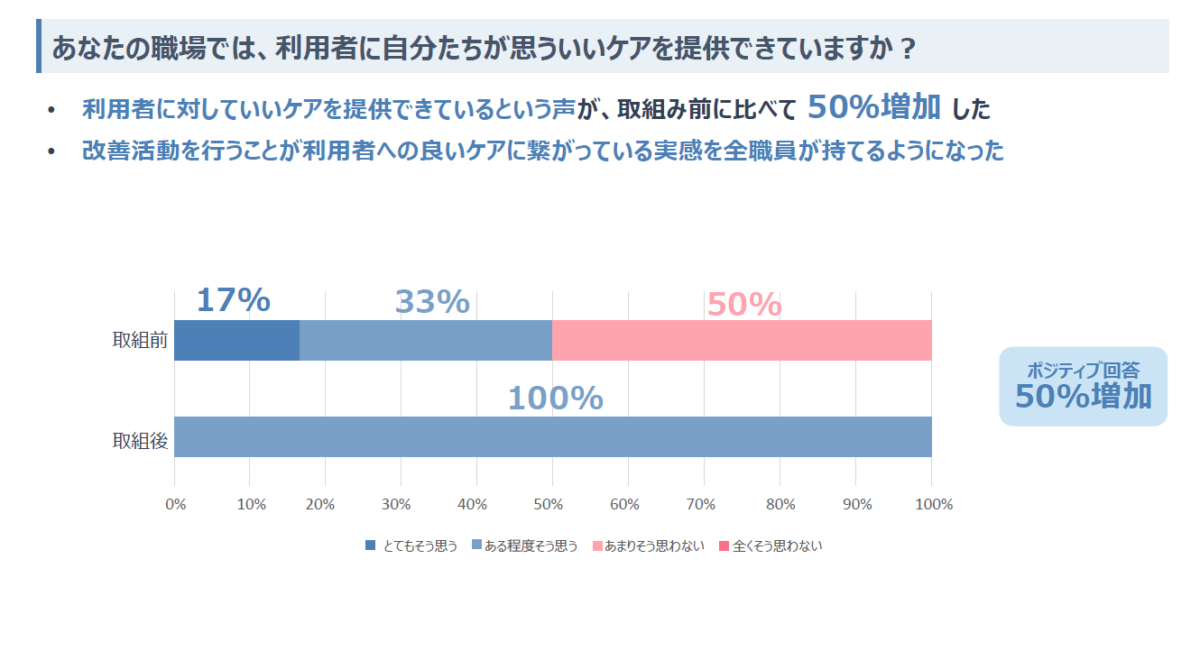

当初は見守り機器の導入を検討していたが、職員の声を丁寧に聞き取っていく中で、多くの職員が食事介助の際の人手不足や、食事介助に必要な時間を十分に確保できないことによる精神的負担を抱えていることが明らかになった。そのため、取組みの内容を見守りから食事業務へと変更した。食事介助の人員を適切に配置できるよう、食事業務に至るまでのオペレーションを見直し、食事介助に関する明確な基準やルールを作成した。その結果、食事業務における負担が軽減され、現場を前向きに変革できるチームづくりを実現することができた。

社会福祉法人奈良苑 学園前西特別養護老人ホーム様

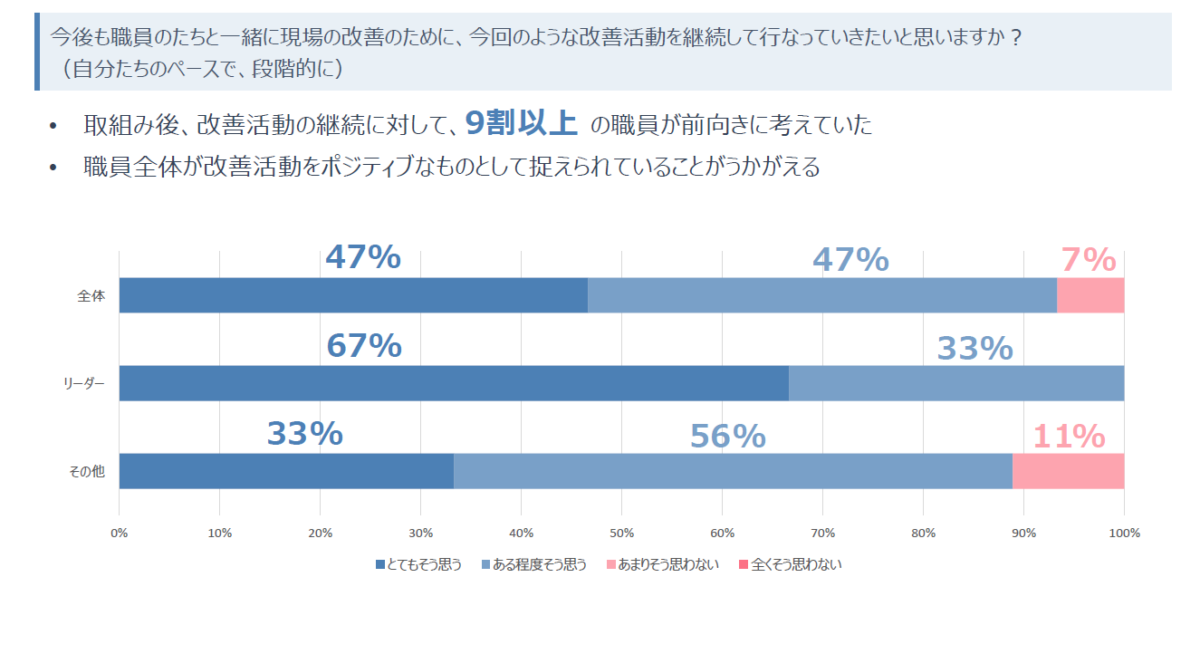

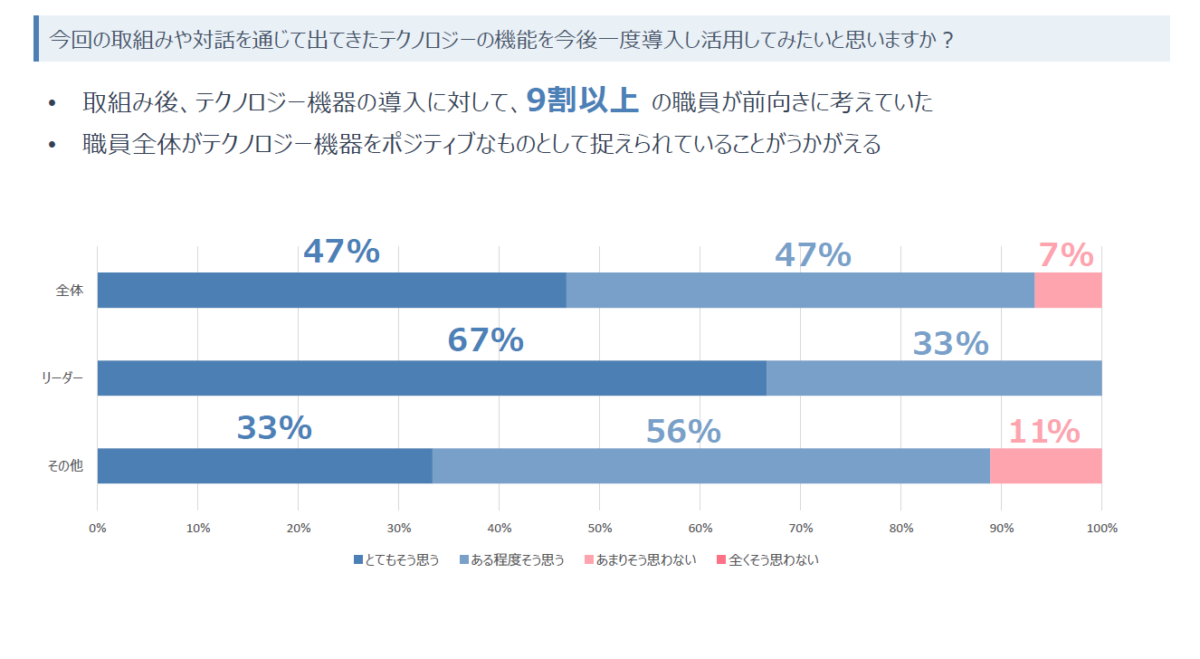

夜間の見守り業務における職員の負担が大きく、既存のテクノロジーだけでは課題を十分に解決できていない現状があった。そこで、利用者の再アセスメントおよびデモ機の導入に向けて、現場の状況を踏まえながら職員同士が時間をかけて対話を深めた。その結果、自分たちの課題解決に適したテクノロジー機器を明確にできただけでなく、一連の取組みを通じて職員自身の改善活動やテクノロジー導入への意識も大きく高まった。

取組後の成果(一部)

【モデル事業所の職員からの声のご紹介】

- 今回の取組みは、今後も改善活動を継続して進めていくために、そして将来的なテクノロジー機器の導入・活用に向けた土台を築くために、職員が自分ごととして取組める環境をつくることが重要だと考え実施したものであり、現場における変革の第一歩となる体験としてその一歩を確実に踏み出せたと感じた

- 取組みを通して、自身の動きを把握、意識する事ができ、個々のテクニカルスキルの向上に繋がった

- チーム一丸となって取り組むことで、今まで以上にチームの絆が深まった

- 皆で作り上げたマニュアルだから、一つひとつの動きに自信をもって携われるようになった

- 新たな取組みに対する不安や負担感は⼤きかったものの、トライアンドエラーを繰り返す中で、その重要性を実感することができた

- この経験は、今後他の課題に対しても職員全員が同じ方向を向き、前向きに取り組んでいくための⼤きな成功体験となった

- 新しいオペレーションがしっかりと決まったことで動きやすくなった。リーダーの時に指示を出しやすくなった

- まだまだ改善できそうなので今後もどんどん改善案を出していきたい

- 業務改善の必要性はプロジェクトリーダーの私自身、長年の課題であると気づいていたものの、踏み出す勇気と余裕のなさから改善は難しいと諦めてしまっていたが、今回伴走支援を受けて、職員みんなの協力を得て取組んだ結果、⼤きな成功体験を得られた

- 他の職員の考えを知ることで、普段の業務では見落としていた視点に気づくことができた

- コミュニケーションの機会が増えたことで、以前よりも意見を交換しやすい雰囲気が生まれたと思う

【モデル事業所の経営者からの声のご紹介】

今回は、法人内施設である特別養護老人ホーム サンタ・マリアの業務改善の取り組みにおいて、大変お世話になりました。まずは、本取り組みを通じ、『生産性向上 伴走支援サービス』という貴重な学びとわかち合いの機会をいただいたことに心より感謝申し上げます。また、その結果として当施設における「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」への一歩をサポートしていただきましたことを重ねて深く感謝いたします。

日頃、職員の皆さんは「介護」や「福祉」という尊い仕事を「業務」と呼び、ときには「業務が回る・回らない」と表現されます。実は私自身も以前はそうでした。本来、福祉や介護という仕事は、「やりがい」や「生きがい」となるべきものですが、現実にはうまくいかないことも少なくありません。その原因として、業務全体が把握できていなかったり、チームメンバーの認識がばらばらであったり、問題や課題が明確にされていないことなどが挙げられます。

今回の取り組みでは、支援をいただくことで現場の課題が可視化され、因果関係図を活用した客観的な分析と活発な意見交換が行えました。こうしたチームでの気づきが重なり、業務改善活動を繰り返す中で「改善活動の重要性」に対する大きな気づきにつながったと感じています。

本プロジェクトは、当初より管理層やリーダーを中心に「課題解決」を目的として始動しました。食事業務の改善活動を経て、管理層からは「職員間のコミュニケーションが増え、連携が円滑になった」「改善に向けた前向きな意見が増えた」という感想がありました。またリーダーからは、「漠然とした忙しさを感じて独自に改善を図っていたが、取り組みを通じて具体的な方法を学べた」「チームが一丸となり絆が深まった」「取り組みを通じて得た自信により、不安や負担感が期待感へと変わった」といった非常に前向きな成果報告がありました。

さらに職員の皆さんからは、「他の職員の動きや考え方を知ることで視野が広がった」「業務が以前よりスムーズになった」「自分たちで作成したマニュアルによって、自信をもって業務に携われるようになった」といった素晴らしい感想も寄せられました。

取り組みを進める中で、職員の皆さんがそれぞれ正直なところ大変さを感じつつも、非常にポジティブな心持ちへと変化していることが明確に見えたことを大変嬉しく思います。また、職員の皆さん一人ひとりが大小さまざまな「成果」を実感し、それを自身の中に深く感じ入っていることは、何より素晴らしいことだと感じています。

問題や課題を解決するためには、チームという共同体はもちろんですが、何より一人ひとりが「自分自身が少しずつ変わらなければ何も変わらないし、前にも進めない」ということに気づくことが重要です。「暗い」と不平を言うよりも、自ら進んで「灯りをつけよう」とする姿勢こそが大切だと思います。今後、一足飛びにはいきませんが、他ユニットや他部署へもこうした学びとわかち合いを広げていきたいと思います。

結びとして、改めて今回の取り組みに至ったご縁に心より感謝申し上げます。サンタ・マリアの職員の皆さんのチャレンジと頑張りに深く感謝するとともに、労いの気持ちをお伝えいたします。リーダー、ユニットの職員の皆さん、そして統括マネージャーをはじめとする素敵な職員の皆さんに感謝です♪

この度、「生産性向上のための伴走支援モデル事業」として、TRAPEさんと共に取り組ませていただきました。当初は、ICT機器を導入してその活用方法を教えていただくような取り組みになると想像していました。しかし、職員にアンケートを実施したところ、職員自身から「食事・食事介助」というテーマが挙がりました。当初は、このテーマをどのように改善できるのか想像がつきませんでしたが、食事というテーマが挙がるほど職員が不安や恐怖感を抱いているという現実に、改めて考えさせられました。

伴走支援が始まり、TRAPEさんによるアンケートや聞き取りに職員が積極的に向き合っている姿を見ているうちに、これは「自分たちの介護に自信を持って取り組めるようになるための活動」なのだと感じるようになりました。

介護現場では、どの業務においてもマニュアルは存在しますが、実際には臨機応変な対応が求められます。当然ながら、1年目の職員と5年目の職員ではその対応に差があってもおかしくありません。しかし今回の取り組みを通じて、新人でもベテランでも感じる不安や恐怖心は実は同じだということが明らかになりました。職員自身も、食事介助というテーマを掘り下げることで、「経験年数に関係なく皆が同じ気持ちを抱いている」と実感できたと語っていました。

今回、このような機会をいただいたことで、改めて介護の原点に立ち返り、一つの業務における改善や職員の不安を解消することができました。この成功体験は非常に大きな意義があり、次の介護業務や支援活動にも確実につながっていくと確信しております。

伴走支援を依頼する際に期待したことは、職員が『成果を自分事として捉えられること』でした。そのためには職員自らが動き、考え、調べ、結果を出すことが必要です。与えられた結果では職員の芯の部分には届かず、継続的な改善やPDCAサイクルにも結び付きません。

一方、自ら得た結果にはその過程での学びが含まれるだけでなく、その後の課題意識にも大きく影響し、継続的な成長や前向きなPDCAサイクルにつながります。今回の伴走支援がそのきっかけになればと考えていました。

日々の業務と並行した取り組みであったため、担当者は非常に苦労したことと思います。また、途中さまざまな困難があったとも聞いています。作業負担が偏ったこと、取り組みに対する温度差を感じたこと、最終的なゴールが大幅に変更になったことなどです。それでも、チームで声をかけ合い、協力の輪を広げ、適切な軌道修正ができたことは貴重な経験になったと思います。本当によく頑張ってくれました。

しかし、これで終了ではありません。今回の経験を活かし、常に現状を把握しながら改善に向けて意識を持ち続け、PDCAサイクルを回し続けることを忘れないでほしいと思います。

さらに、自分たちの職場やサービスを「自分たちで良くしていく」という意識を持って、これからの業務に取り組んでもらえれば、職員にも利用者にもさらに良い影響が及ぶでしょう。そして、自分事としてその努力や成果を楽しめるようになることを大いに期待しています。

最後になりますが、今回の伴走支援を通じて職員は業務改善だけでなく、その進め方やチーム内での役割分担、職員の声から真のニーズを抽出する方法など、幅広い学びを得られたはずです。社内だけで取り組んでいたら、「忙しいから仕方ない」「この程度で良いだろう」と中途半端になっていたかもしれません。外部の伴走支援者がいたからこそ、客観的かつ専門的な後押しを受けられたのだと思います。大変貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。

【公益財団法人 介護労働安定センター奈良支部からのコメント】

(公財)介護労働安定センター 奈良支部

支部長 小林 和之様

令和6年7月に介護事業所を対象とした生産性向上に関する研修会を開催し、その際に伴走支援を希望する事業所を募り、最終的に奈良県内の3事業所をモデル事業所として伴走支援を行いました。

各事業所への初回訪問時には、多忙な業務を行いながら、新しい取り組みを実施できるのかという職員の方々の不安な様子も窺えましたが、アドバイザー(株式会社TRAPE)のサポートを受けながら、各事業所のリーダークラスの皆さんが職員さん達を上手く引っ張っていってくれました。

最終的には、3事業所全てが、現状の課題を解決するためには、介護ロボット導入による生産性向上ではなく、業務の棚卸しから、目指す姿とのギャップを埋めていく業務改善となりました。そして職員さんの負担を軽減することに成果を得ることができました。

生産性向上を目指した取り組みにより、職員さんの負担が軽減できれば、人材定着・確保につながっていきます。今回の取り組みを広く県下の事業所に周知していきたいと考えております。