3/26(水)山梨県福祉プラザにて山梨県ケアプランデータ連携促進モデル事業「成果報告会」をハイブリッド開催しました。

本モデル事業は、山梨県様および山梨県社会福祉協議会様と弊社が連携し、県内のモデル地域において「ケアプランデータ連携システム」の導入から運用までを一体的に支援する取り組みです。地域全体での円滑な導入を後押しするとともに、単なるシステム導入にとどまらず、ケアプランデータのやり取りを含めた業務フローや職員の役割分担を見直すことで業務効率化を図りました。こうして生まれた時間を活用し、居宅介護支援事業所や居宅サービス事業所が「ありたい姿」の実現に近づけるよう、伴走支援を行いました。

本事業の目的

ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所間でのケアプランの交付・受領(共有業務)をオンラインで完結させるシステムです。

介護には、利用者と直接関わる「直接業務」と、書類作成などの「間接業務」があります。直接業務とは、例えばケアマネジャーが利用者の自宅を訪問して行うヒアリングや、サービス事業所が利用者に食事・入浴・排泄などのケアを行う等があります。間接業務とは書類の作成・受け渡しなど、直接的に利用者と接しない業務です。

ケアプラン共有業務について、従来通りFAXや持参にて共有している場合は、共有のためのさらなる業務(手入力での転記やマスキングなど)が必要となり負担がかかりますが、本システムを導入することで、業務負担の軽減や円滑な情報共有が可能となり、専門職が利用者や家族と向き合う時間を増やすことが期待できます。しかし、「送信側」「受信側」双方の体制が整ってこそ効果を発揮する本システムの特性上、事業所単独で本システムを導入することには難しさもあります。そこで、地域全体で本システムの導入・活用の取組を普及させることで、本システムのメリットを多くの事業所が実感し、地域としてケアの質の向上を図る目的で、弊社では山梨県富士河口湖町を中心としたモデル事業所に対し、個別の伴走支援、グループ研修を通して、本システムの導入から運用までをサポートしてきました。

講演『ケアプランデータ連携システムを通じた生産性向上への取組み』

本成果報告会の主役は各事業所ですが、弊社代表取締役・鎌田より、ケアプランデータ連携システムが必要とされる背景や本事業概要をご説明しました。

具体的には、介護現場を取り巻く社会的背景とともに、各事業所の「ありたい姿」(利用者と丁寧に向き合う時間が取れるなど)を手にいれるためには、生産性向上の取り組みを通して余力を生み出す必要があること、その一つの手段がケアプランデータ連携システムだとお伝えいたしました。

本事業では、16のモデル事業所を対象に、個別支援事業所への伴走支援と、グループ支援事業所への研修を通じた伴走支援を実施してきました。そして本システムの導入・運用上の不明点の解消など準備を整えたのち、2月末〜3月はじめに個別支援事業所・グループ支援事業所合同でケアプランの送受信を行った旨を説明いたしました。

各事業所からの発表

続く各事業所からの発表では、12月から本システムの導入・活用に取り組んだ個別伴走支援事業所から、業務改善の成果や、先駆けならではの苦労や工夫、そこから感じた手応え、今後の期待などを熱く発表いただきました。

オーク介護支援センターさま

オーク介護支援センターさまは「本事業をきっかけにケアプランデータ連携システムを活用し事業所の業務改善に繋げていきたい」との思いでご参加され、ケアマネジャー7名、事務員1名で今回取り組まれました。

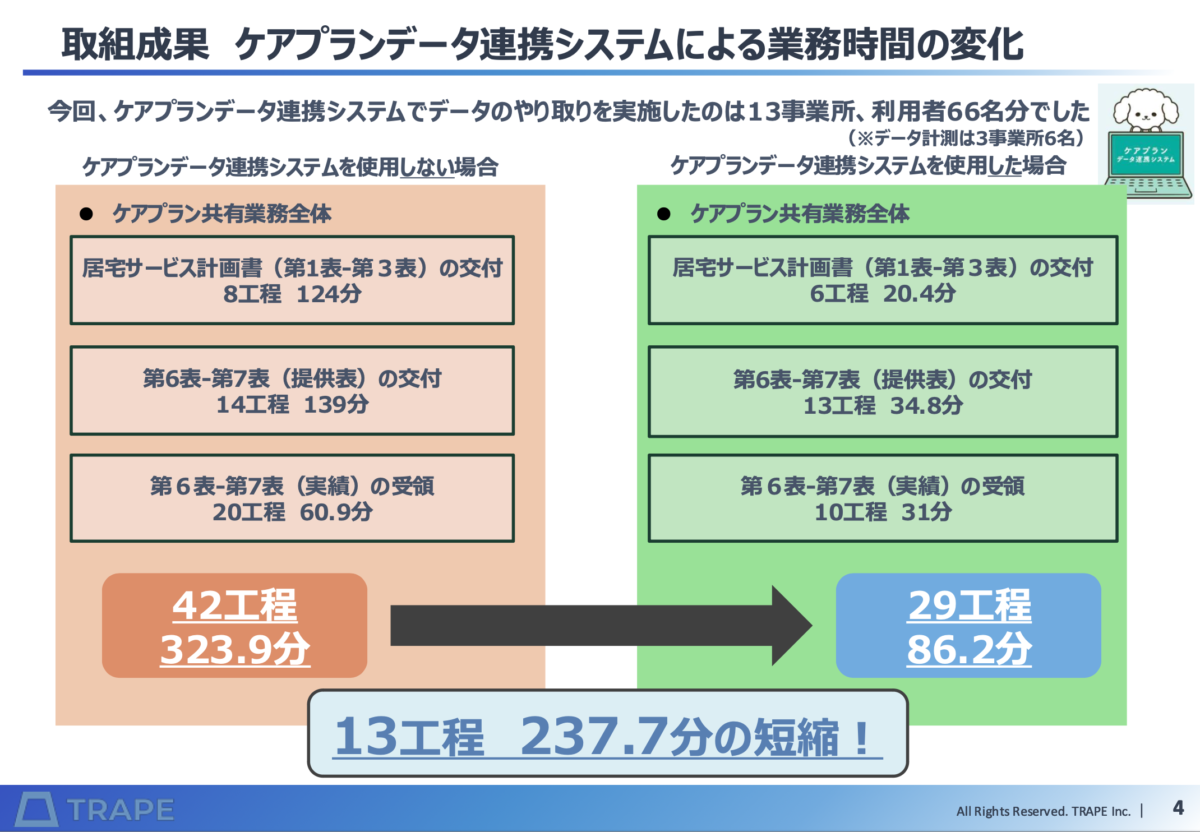

本システムを活用して13事業所66名分のデータをやり取りされ、そのうちの3事業所について時間計測を行ったところ、第1-3表の交付、第6-7表の交付・受領について従来対比13工程237分の業務時間短縮を図ることができました。業務時間短縮の主な理由として、従来ケアマネジャーがしていた印刷や事業所ごとの仕分け、持参のための移動が不要となったことがあります。代わりに、ケアマネジャーが送付する利用者が誰なのかをリストにまとめ事務員と共有することで、これまでケアマネジャーが行っていた「印刷、仕分け、持参」という工程が、事務による送信作業に置き換わりました。

また定量的な変化だけでなく、PDFにて、第3表や、通所介護計画書、機能訓練計画書、利用状況報告書などを送受信されました。「鮮明なデータを安全に共有できることから、情報共有の手間が減り気軽に共有しようと思えた」との感想があり、本システムを活用して利用者に関する情報が密にやり取りでき、一層利用者に寄り添ったケアマネジメントができる可能性をご発表いただきました。

オーク介護支援センターさまとPDFのやり取りをされた居宅サービス事業所(通所介護)からは、「事業所での生活と自宅での暮らしの連続性を重視しておりその実現にはケアマネジャーとの密な連携が不可欠である。そこで、利用者の様子を積極的にケアマネジャーに発信し、情報共有を図ることが、よりよい支援の基盤となると考えている。サービス担当者会議等の対面での受け渡しが効果的であるが、そうした対面での連絡が難しい場面も少なくないので、本システムを活用して情報共有を行なってみたところ、全く支障なくスムーズに行えた。情報発信・共有のハードルは着実に下がってきていると思った」との感想をいただきました。

1度、PDF等での情報共有をしたことで、今後「利用者の皮膚状態などの写真」「薬剤情報」「提供表(他事業所も含め全体像がわかるもの。本システムでは、送信先事業所の分しか表示されないため。)」などを送受信してみたいとの声が上がりました。このような今後の活用促進を見据え、今後は通知機能ができたり、複数端末での本システムの使用できて履歴等も共有できれば、より便利になるだろうとの期待が聞かれました。

最後に、本システムのインストールや、送受信の場面では介護ソフトのエラーが多くあったことから、ケアマネジャーからは事務員の負担増加を心配する声が聞かれました。そのような中、事務員からは「大変だったけれども、周りの事業所も前向きに取り組んでいるとわかって嬉しかったし、導入して良かった。ケアプラン共有業務が簡便になることでケアマネジャーに専門職としての時間が生まれるのなら、それが事務の役割だ。」という声がありました。

居宅介護支援事業所おりひめさま

居宅介護支援事業所おりひめさまは、「本システムに前から興味はあったが、肝心の連携先がないので、導入を躊躇していた。しかし、みんな足踏みしていては進まないので、今回取り組みながら発信できればと思った」との思いでケアマネジャー3名で取り組まれました。

ケアプランデータ連携システムのインストールなどの導入手順は慣れない操作で難しかったとのことですが、施設長の協力を得ながら前向きに進められました。実際の送受信の場面では、介護ソフトにおける不具合が多く、介護ソフトベンダーに頻繁に問い合わせなければならなかったことや、データ取込み時の操作が思ったよりも大変だったとの苦労も率直にお話しいただきました。

今後に向けては、「これまで当たり前に行ってきたケアプラン共有業務のやり方を『手間』とも思っていなかったが、こうして取り組んでみると改善の余地があったことを発見できた。取引事業所の約半数が本システムを活用したやり取りに変われば、楽になったとさらに効果を感じられそう。月末月初は忙しいので、月半ばなど時間のある時に送受信を試せればお互いに練習ができ、送受信のストレス軽減につながると思う」との提案もいただきました。

デイサービスセンター芙蓉荘さま

デイサービスセンター芙蓉荘さまは、「業務効率化や稼働率向上に向けた取り組みをしているので、本システムもその一環で導入しようと思った」と、相談員・情報部長を中心に、管理者・主任も協力して導入を進められました。

導入の手順では「電子証明書の発行申請」がこれまで経験がなく戸惑ったので、マニュアルがもう少し詳細に書かれていればよりスムーズだったと思うとの気付きを発表されました。

送受信については、「ケアプランデータ連携システムの操作自体は思ったより簡単だったので、デイサービスで印刷物の多い事業所は取り組んでみる価値があると思う。苦手な職員がいても、できる人が教えながら使えるようになるのではないか」と来場者にメッセージを送られました。

また、ご自身の事業所での今後については、「実施報告書や褥瘡などの皮膚状態などをPDFや写真で共有することで、こまめな情報共有ときめ細やかなケアに活かせそう」と、今後のケアプランデータ連携システムの活用法についてアイディアを提供してくださいました。

デイサービスしおんさま

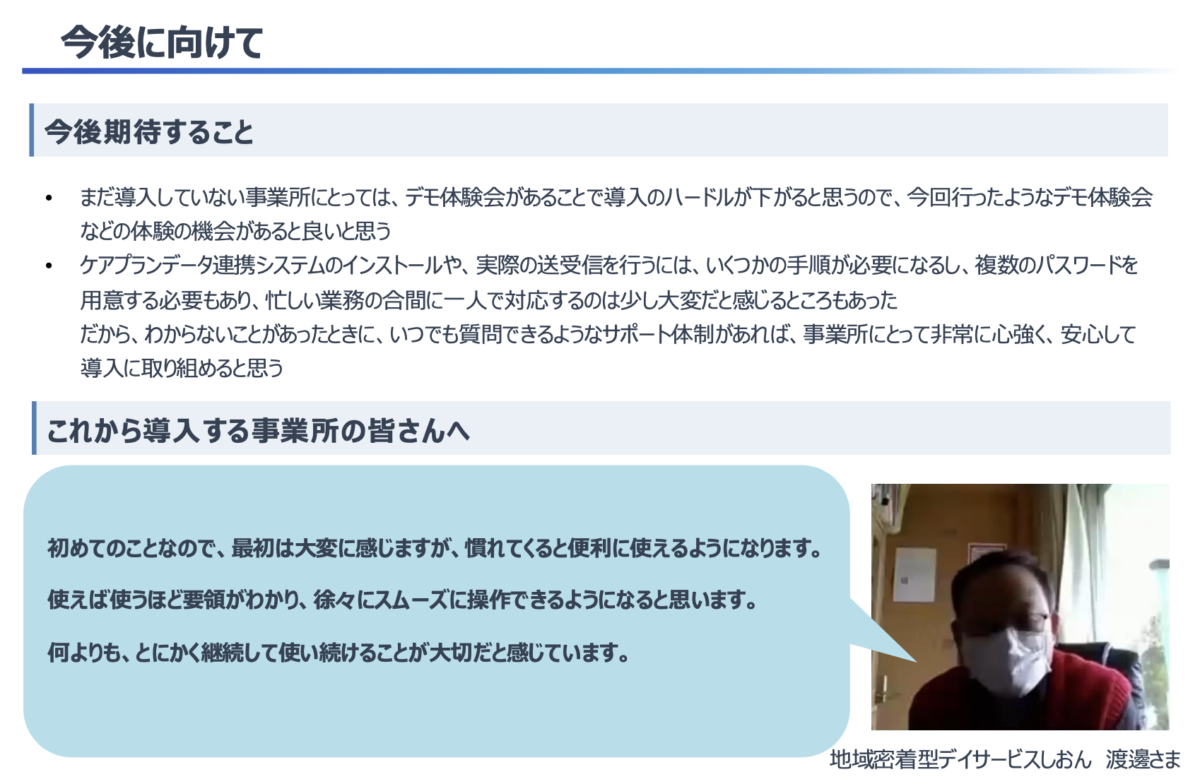

デイサービスしおんさまは「時代の流れに乗っていかないといけない。使えるものはどんどん使っていく必要がある」とおっしゃり、持参の手間が省けることを期待されて、管理者が本取組みに参加されました。

管理者自身で導入を進められたので、「ケアプランデータ連携システムの導入から操作までを一人で実施するのは日々の業務が忙しい中で時間の捻出が少し大変に感じた。初めて行う操作もあり少し難しく感じる部分があった」とのことです。

その中でも比較的都合がつきやすい時間帯や送迎後の時間帯を活用して伴走支援も活用しながら作業を進められました。「一度操作を経験すると、2回目以降はスムーズに対応できるようになった」というご自身の経験も踏まえ、参加者には「初めてのことなので最初は大変に感じますが、慣れてくると便利に使えるようになります。何よりもとにかく継続して使い続けることが大切だと感じています」と心に響くメッセージを送られました。

デイサービスつくし庵さま

デイサービスつくし庵さまは「教育業界で紙をデータ置き換える流れがあると耳にし、時代の流れがデジタル化を進める方向になっている。介護でも書類に手を取られて利用者と関わる時間が持てない。介護保険制度の中で書類重視なのは理解できるが、『利用者のためになっているのか』というと疑問を感じることもあったので、本システムを導入することで取組みを広げたい」との思いのもと、生活相談員と事務員各1名で取り組まれました。

取組み過程では、自事業所が使っている介護ソフトの不具合や、連携先の居宅介護支援事業所の介護ソフトの不具合によりうまくいかず問い合わせの負担があったこと、現場の業務を止めないために代替措置として従来通り紙でのやり取りも時に必要だったとの発表がありました。

課題もありながらも、ケアプランデータ連携システム・介護ソフトともにやり方がわかれば操作自体に問題はないので、介護ソフトの制約が改善すれば、スムーズになるだろうとの気付きをお話しいただきました。また、最初はトラブルも起きうるので、「事業所同士で連絡を取り合って柔軟に対応できる関係性を作っていることが大切」、「導入事業所が増えれば互いに効果を感じられるものだと思うので、一緒に先陣を切って導入しましょう!」との熱いメッセージがありました。

苦労と工夫、今後への期待を率直にお話しいただいた各事業所の発表によって、来場者からは「システムへの興味はあったが、課題も含めてリアルを知れたことで俄然イメージが湧いた。」「導入しようと思った」などの前向きな声が聞かれました。

成果報告会で高まったケアプランデータ連携システム導入の機運!

この良い流れに乗って成果報告会ではグループワークも実施しました。

本システムは事業所単独での導入ではなく、地域で面的に導入・活用することで効果を発揮することから、近隣地域の事業所で小グループに分かれ、本システムへの疑問点を解消し、今後の展開に向けたアイディアを共有する意見交換を行い、仲間づくりの機会としました。以下で参加者の声を紹介します。

未導入の事業所からは、

・モデル事業所の使い勝手などの所感、導入効果を聞けて、取組内容や課題を知ることができてよかった

・導入過程で慣れない操作に多少混乱があっても、一度導入すれば使い方として継続していけそうと聞けてよかった

モデル事業所からは、

・導入しようと思っている事業所の懸念が自分達が抱えていた事と同じという事が判り、同じ箇所での不安を今後どのように解決してくかを考えていければよいと思った

行政からは、

・事業所の生の声を聞けて参考になった。地域で一体となって進めることで効果を発揮するシステムだとわかったので、行政としても何らかのバックアップを検討したいと思った

このように、近隣の事業所と小グループで対話を行ったことで、それぞれの立場から重要な感想や気づきを共有していただくことができ、「課題はあれど、今後も継続的に使いながら、みんなで取組みを進めよう」と前向きな雰囲気が生まれました。

今後に向けて

本事業での事業所への伴走支援、そして成果報告会にご参加いただいた事業所・行政の皆さまの声から、事業所にとってケアプランデータ連携システムの導入には、ステージごとに異なる課題やニーズがあることがわかりました。

初期:ケアプランデータ連携システムについてイメージが掴めていない段階

中期:導入前後の不安や操作

後期:実際の現場での送受信・運用

初期では、「まだよくわからない」という段階であるため、ケアプランデータ連携システムでできることや、本システムによって自分たち事業所にはどのようなメリットがあるのかについて、経営層・職員それぞれの目線で訴求することが重要と考えています。ここで「フリーパスキャンペーン」などで導入の裾野を広げつつ、「課題もありながらもみんなで取り組めば、地域を上げて介護現場に余力が生まれ、利用者のケアの質の向上につながる」というストーリーに共感できる仲間を増やすことで、事業所間の一体感が生まれると期待できます。

中期では、ケアプランデータ連携システムを導入するための具体的な操作に不安や壁を感じやすいため、伴走支援や都度の質問対応の重要性が高いと考えています。実際本事業でも、導入までは複数のマニュアルを見たり、複数のIDやパスワードが必要になるため、混乱しやすい様子がありました。ここで「ちょっとしたサポート」が受けられることで、多くの事業所の導入が進むだろうと感じています。

後期では、送受信にあたって、介護ソフト側のトラブルや、相手事業所とのやり取りが発生します。特に、初めて行う場合は不明点や混乱が生じるため、このステージにおいてもこまめな声掛けや、困りごとの解消など伴走支援のニーズは非常に高いと感じました。この段階で「スムーズな送受信ができた!」という体験ができれば、今後の利用促進にも繋がります。一方で、ここで「便利だ!」と体験できなければと、離脱する事業所が増えてしまう可能性があるので、課題は1つ1つ解決していくことが必要だと感じました。

今後、フリーパスキャンペーンの開始などが追い風となり、ケアプランデータ連携システムが普及していくと期待されます。本成果報告会で発表いただいた、間接業務の負担軽減のために余力を生み出し利用者に還元しようと奮闘したモデル事業所の声は、今後導入する事業所にとっても強い後押しになると思いました。