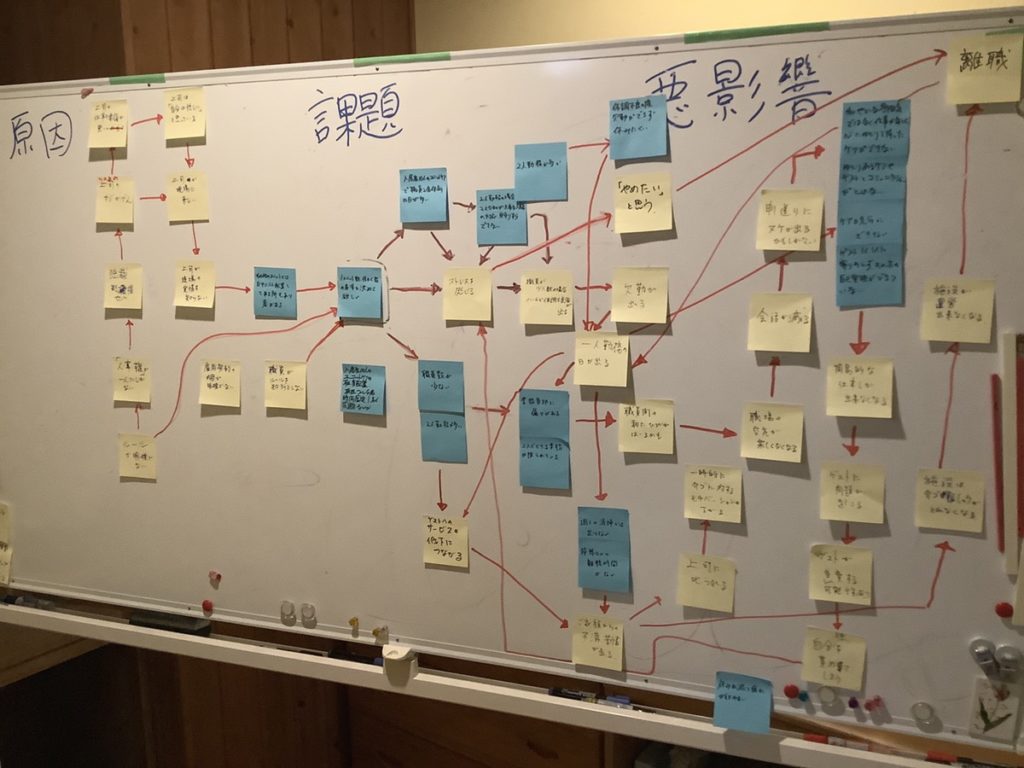

気づきの原因と悪影響の関係を表す因果関係図

STEP1で現場スタッフがたくさん出してくれた「気づき」、これは現場の生産性を向上させ、現場を働きがいと生きがいで溢れさせるためには必要不可欠な宝の原石です。しかし、単に気づきを出しただけでは、ネガティブな声を集めただけとなってしまう可能性もあります。

それではどうすればいいでしょうか?

1つ1つの気づきに対して、①それが生まれた原因は何か?、 ②それはどのような悪影響を生み出すのか?、の2つの視点で向き合い、「原因–気づき–悪影響」のつながりを把握することが必要です。そうすれば、気づきは現場を改善するためのポジティブなものに変化します。

TRAPE’s Wayでは、この気づきと原因と悪影響のつながりを表現した図のことを「因果関係図」と呼んでいます。この因果関係図を作成することで、複雑に絡まり合っている現場の課題の全体像が見える化できます。

STEP2では、因果関係図をミドルリーダー、現場スタッフの順で作っていきます。

TRAPEとミドルリーダーで因果関係図をつくってみる

まず、TRAPEとミドルリーダーで因果関係図をつくります。これは、ミドルリーダーが先に因果関係図の作成を通して、自分で考え(Think)、計画し(Plan)、行動を起こし(Action)、行動の結果から学ぶ(Learn)ことができるようにするためです。

TRAPE’s Wayでは、このプロセスをThink→Plan→Action→Learnと呼び、現場に変化(Change)を起こすための必要不可欠なプロセスと考えています。このプロセスを何回も繰り返すことで現場の生きがいが生まれるStoryになります。Storyを作るにはThink→Plan→Action→Learnのプロセスを自分自身でやらなければなりません。ミドルリーダーが現場スタッフをファシリテートして全スタッフが働きがい向上を自分ごと化することが必要なのです。

因果関係図の作成にあたり、やり方がわからないという声があがったり、間違った方向に突き進んでしまうなど、エラーがたくさん発生します。しかし、それでいいのです。初めてのことにチャレンジしているので、そのくらいのエラーがあることの方が自然です。大事なのは、初めてのことだけれど現場の働きがいをUPしたいという想いを胸にActionを続けるということなのです。

因果関係図作成の3段階

① 気づきシートついて深堀りする→付箋に気づきを書き出す

STEP1でだした気づきの深掘りを行うと、はじめは法人全体や自分ではない誰か、つまり「環境」に課題の原因があるという発言が多くみられます。これらを深掘りしながら書き出すことで思考を整理していきます。

② ホワイトボードを使って因果関係図を作成する

付箋に書き出した気づきを使って、原因や悪影響を考えていくと、ミドルリーダーから「法人が○○してくれない、法人が○○だから課題が生まれるなど」というネガティブな発言が、「こういう理由だからこういう現状がある」と気づきの裏付けを確認したり、「まずは自分たちでできることがあるね」と現場を客観的に捉えられるように変化していきます。

③ 自分たちが作った因果関係図について語れるようになる

TRAPEと一緒に因果関係図を作成すると、気づきと原因・悪影響のつなげ方が分かってきます。現場を客観的に捉えることができるようになったということです。さらにTRAPEと対話を深め自分たちの言葉でストーリーとして因果関係図を語れるようになると、因果関係図のつながりから現場の課題が見えてきます。

これで、ミドルリーダーが現場スタッフをファシリテートする準備が整います。

現場スタッフとともに因果関係図をつくる

ミドルリーダーが自分たちが作った因果関係図を語れるようになったら、次はミドルリーダーと現場スタッフで因果関係図を作成します。社会福祉法人寿量会様のケース「わっがわがプロジェクト」では、ミドルリーダーが作成の際にいろいろな工夫をされていました。これがまさに自分ごと化です。

「わっがわがプロジェクト」でミドルリーダーが実施した工夫

- グループに分けてわいわいと説明を行うことで意見が出やすい環境を作った。

- いきなり実施するのではなく、スタッフ一人一人に事前に説明して考えておいてもらってから、作成のワークショップを行った。

- 付箋はミドルリーダーが言葉を拾い、貼るときは言葉をくれたスタッフと一緒に行った。

- 1日15分くらい、少人数、できる人で、少しずつ気づき・原因・悪影響をつないでいった。

- 因果関係図は皆が見れるところに置いていつでも皆が見れるようにしておいた。

現場スタッフにとって自分ごとの因果関係図完成

現場スタッフが出す気づきには、法人課題と現場課題が混在しています。法人課題について取り組むことは非常に重要です。しかし、法人課題は法人のカルチャーと深く紐付いていることが多く、取り組むにはさらなる覚悟が必要で、とても時間がかかります。

一方、現場課題については改善の取り組みがしやすいはずなのに、現場スタッフが実感できるレベルまで改善された経験がほとんどない場合が多いです。だからこそ、TRAPE’s Wayで重要視するのは、現場課題です。まず、ミドルリーダーと現場スタッフが自分たちでやりきれる、変化できることを最優先の目標にするのです。

因果関係図をつくることは簡単なことではありません。「わっがわがプロジェクト」でも作成プロセスにおいてミドルリーダーは現場スタッフと一緒に自分たちの働きがいをよくするというStoryを共有し、日々迷い、壁にあたりながらThink→Plan→Action→Learnを繰り返したのです。

この現場スタッフにとって自分ごとの因果関係図が生まれることが、この後のTRAPE’s Wayを達成するのに重要です。TRAPEは、オンラインでミドルリーダーとつながり、伴走しながら毎日小さいチャレンジを積み上げられるようにサポートします。

STEP3では、自分たちの現場を見える化した因果関係図の中で取り組む課題を決めることに移っていきます。

STEP3へ続く