ICF(国際生活機能分類)は、利用者の「生きている全体像」を知るために有効なツールです。

利用者のウェルビーイングを創出するために、是非ともマスターしておきたいですね。

ICFは5つの要素から構成されます。

今回はその中の「心身機能/身体構造」に焦点を当てて解説します。

心身機能/身体構造は、ICFの他の要素よりも専門的な内容が多いと思われて、敬遠されることが多いのではないでしょうか。

今回は、現場スタッフが心身機能/身体構造を利用者のウェルビーイングのために、どのように情報収集を行い、活用するのかをお伝えします。

心身機能/身体構造についておさらい

手足の動き、視覚・聴覚、内臓、精神などの機能面、および指の関節や胃・腸、皮膚などの構造面など、生命の維持に直接つながるもの

- 筋力に関すること

- 関節の可動域や変形に関すること

- 心肺機能に関すること

- 尿意や便意の有無

- コミュニケーションに関すること

「身心機能/身体構造」は身体の動きや臓器の働き身体や臓器の構造に関することなどを示します。

【重要】「身心機能/身体構造」の情報収集をする前にすべきこととは?

はじめから「身心機能/身体構造」の情報を集めると、取り止めのない散らばった情報の集まりとなり、情報の解釈が非常に難しくなります。

ICFの全てに言えることですが、最終目的は利用者のウェルビーイングです。

利用者のウェルビーイングを創出するためには、ICFにおいて、「活動・参加」を好転させることが必要です。

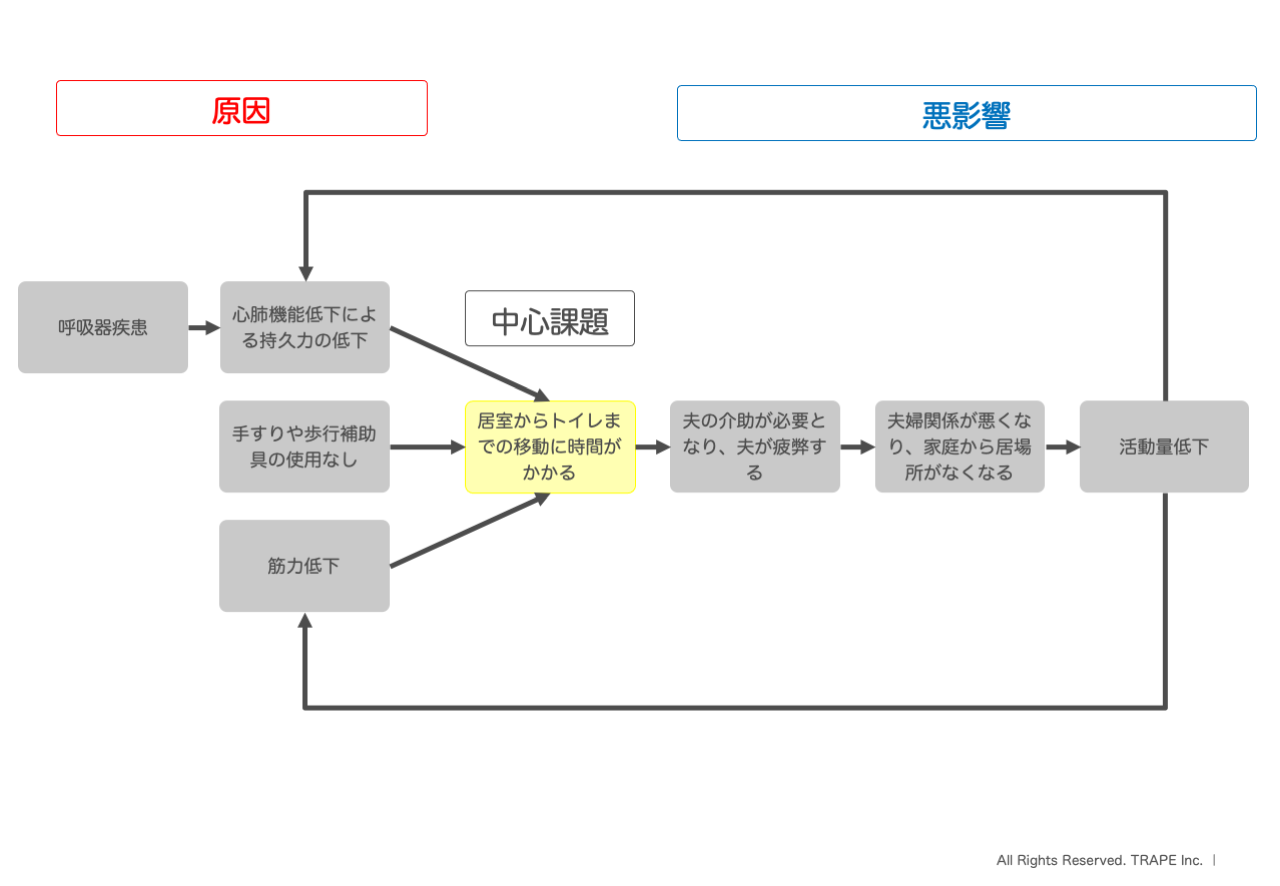

例えば、「自宅の居室からトイレまでの移動能力を向上し、夫の介護負担を軽減させることで夫婦間の関係性を良好に保つ」という、活動・参加を目標設定したとします。

利用者、家族、関係者から情報収集し、現状と照らし合わせながら、なぜそのような状況になっているかを分析していきます。

「居室からトイレまでの移動に時間がかかる」という活動を中心課題とします。

さらにどんな悪影響や原因があるか深掘りをしていきます。

ここまで深掘ると、課題の全体像が見えてきたのではないでしょうか?

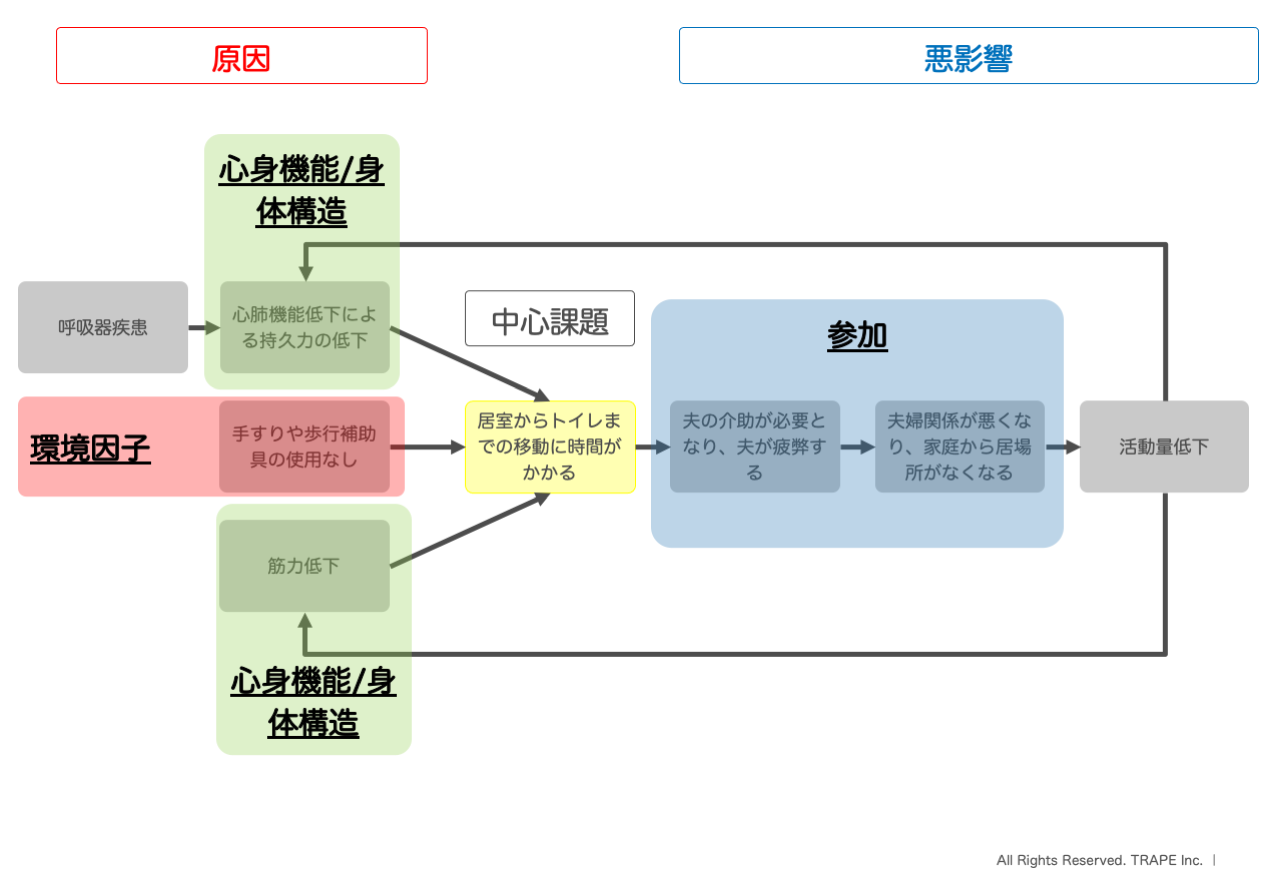

さらにICF別に整理してみます。

原因は「身心機能/身体構造」だけではないということが分かります。

はじめから、「身心機能/身体構造」に着目しすぎると、他の重要な要素が漏れてしまいます。

上図のように一度、原因と悪影響に分けて整理をすることで、課題の全体像を俯瞰することができます。

俯瞰することで、何を改善すれば、利用者のウェルビーイングにつながるかが見えてくるはずです。

最終的な目的は、「心身機能/身体構造」の改善ではなく、「活動・参加」を好転させて、利用者をウェルビーイングへと導くことです。

「身心機能/身体構造」を改善する重要性とは!?

ここまで、「身心機能/身体構造」は利用者のウェルビーイングの一要素であるということをお伝えさせてもらいました。

しかし、一要素ではありますが、軽視しても良いという訳ではありません。

「身心機能/身体構造」の構成要素は、利用者の土台とも言えます。

土台が小さければ、「活動・参加」の選択肢が狭まることは事実です。

利用者がウェルビーイングとなる選択肢を増やしておくために、「身心機能/身体構造」の維持や改善を行い土台を大きく保つことは大きな意味を持ちます。

「心身機能/身体構造」の改善が見込めるのであれば、積極的に訓練を行う必要があります。

最近は、利用者の社会参加や社会的役割が重要視される傾向にあります。

しかし、利用者の訴えは、膝の痛みや歩行、麻痺に関することなど「心身機能/身体構造」の内容が多いのも事実です。

利用者のウェルビーイングと「心身機能/ 身体構造」の改善がどのように繋がるかを考えながら、利用者の訴え(心身機能/身体構造)に向き合うことも非常に重要です。

「身体機能/身体構造」の改善をするためには、さらに詳細のアセスメントが必要です。

疾患の知識、生理学の知識、運動学の知識などもアップデートし続けましょう。

さいごに

「心身機能/身体構造」の改善は利用者のウェルビーイングに重要だということをお伝えさせてもらいました。

そのためにも、利用者にとってより良いケアを届ける体制作りをするためにの管理職と現場職の縦の連携。アセスメントを多角的に行うための職種間の横の連携は欠かせません。

事例検討のように準備を綿密に行う必要はありません。

日頃からチーム内、「〇〇さん、もっとこうなったらいいよね〜。」と頻回に対話が行われているという環境の方が重要です。

まずは現場スタッフ同士でも同じ職種でも構いません。

利用者に関する対話を意識的に増やしてみるところから始めると良いかもしれませんね。

さらに学びたい方へ

- ICFをさらに学びたい方はこちら

- 自立支援を実践できる人材になりたい方はこちら