日本は急速に高齢化し、長寿化しており介護を必要とする方々が多くなっています。

そして、介護サービスを受ける人だけの問題ではありません。

働き盛りの方々にとっても、両親や、祖父母の介護が必要となり、介護を考えざるを得ない時代になっています。

介護は誰にとっても当たり前の時代になっているのです。

この記事を通して、少しでも介護に対する理解が深まれば幸いです。

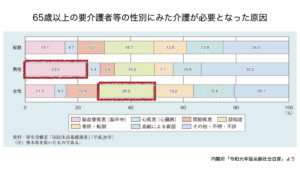

介護状態になる要因(性差)

介護と一括りにしても、介護状態になる様々な要因があります。

下の図は、性別でみた要介護状態となる要因です。

参考文献①より引用

男性の場合

男性では、脳卒中の割合が最も大きく占めていることがわかります。

脳卒中になるリスクとして、最も影響しているのは血圧と言われています(参考文献②)。

血圧は家でも測れる簡単な指標です。

定期的に測定することで、早めに異変に気付けるかもしれません。

脳卒中の治療は日々進歩しています。

早めに受診をすることで、運動麻痺や感覚障害といった後遺症を軽減できる可能性があります。

しかし、いくら気をつけていても、脳卒中は突然起きる可能性が高いです。

そのため、入院している間に、介護の準備をすることになります。

家で生活ができるのかどうか、どのようなサービスが必要になるのかなどを入院中に検討していきます。

女性の場合

女性で最も多く割合を占めている要因が認知症です。

認知症になる要因として、高血圧(140-159/80-99mmHg)や糖尿病が関与していることが研究されています(参考文献③)。

認知症は、同じことを何度も言ったりや物忘れをしたりするなど、予兆があると思います。

早めに地域包括支援センターや行政に相談することで、本人や家族の負担軽減にもつながります。

違和感を感じたら、そのままにせず相談することが大事です。

介護予防のためにできること

ここまで、介護になる要因について説明してきました。

いくら気を付けていても難しいものもあれば、自分の生活習慣を整えることで維持や改善ができるものもあります。

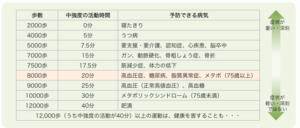

下の図を見てください。

参考文献④より引用

この図は、1日の歩数と予防できる病気がまとめられたものになります。

脳卒中や認知症になる共通の要因としてあがっていたのは、「血圧」です。

この図を参考にすると、8000歩/日、20分(中強度の活動)が、1つの指標ではないかと思われます。

その他にも、糖尿病(血糖値)を改善させるなら、食事も変えていく必要があるでしょう。

このように、運動や食事といった生活習慣を改善させることで、予防につながるものもあるかもしれません。

生活習慣は自分だけの問題なのか

生活習慣を整えることが大事ということは理解していただけたのではないかと思います。

しかしながら、生活習慣を“自分の意思”だけで改善していくことは難しいのではないでしょうか。

健康的な行動をとることに対して、個人の問題だけではなく、社会としての問題も含まれています。

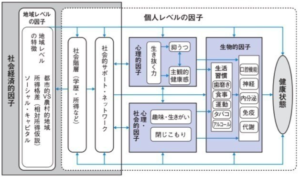

下の図を見てください。

文献⑤より引用

どこに住んでいるのか(都市か地方か)、所得格差、ソーシャルキャピタル(人とのつながり)も生活習慣である食事や運動に関係があります。

地方は車移動が多く、都市部より歩く機会が少ないかもしれません。

低所得だと、お腹が満たされる穀物を多く摂取することになるでしょう。

そうすると、自然と糖質を摂取することにつながり、高血糖のリスクは高くなります。

運動する仲間が近くにいるならば、運動習慣を継続しやすいでしょう。

このように、個人の生活習慣(行動)を決定する要因は社会側にもあります。

一人で生活習慣を整えるということは本当に大変です。

だからこそ、家族や地域の方とのつながりがあるのではないかと思います。

「最近、〇〇に住んでいる〇〇さんは元気にしてるの?」と問いかけると、

「ちょっと様子を見に行ってみようかしら」と運動するきっかけや人と会話するきっかけになるかもしれません。

「あそこの、スーパーは相変わらず安いの?」と問いかけると、

「今何が安いんかな?久しぶりに、見に行ってみようかしら」となるかもしれません。

声かけをきっかけとして、行動(生活習慣)が変わることもあります。

介護予防と思ってしまうと気持ちが重くなりますが、人とつながりながら、“一緒に”楽しんで改善できるといいですね。

TRAPEでは、介護予防を目的に寝屋川市(大阪府)との協働でプロジェクトを実施しました。

介護予防のヒントは元の暮らしに戻るということです。

高齢者だからと諦めていたことに、もう一度挑戦することが大事になります。

そうすることで、身体機能の向上、社会参加の増加、日常生活の維持をすることができます。

その人(高齢者)がより良い状態(=well-being)になることが、家族にとっても良い状態(=well-being)と言えるのではないでしょうか。

諦めずに、小さなことからやってみるという気持ちが大事です。

参考文献

②10年間の追跡研究による脳卒中リスク・ファクターの疫学的評価