最近、良く耳にする“well-being”という言葉。

具体的にどう意味なのか?と気になる方々、「幸福」という意味だと誤解されている方々に、読んでいただきたい記事となっています。

これからは“well-being”の視点がますます重要視される社会になると思っています。

先日も、ある有名なサッカー選手や起業家が、well-beingに特化した投資ファンドを設立したりしています。彼らも21世紀の課題(不安・退屈・孤独)を解決するためにwell-beingが重要だと公言しています。

なぜ、「well-being」が大切なのか

世界や日本の発展は経済が主な指標として使われてきました。

しかし、高度経済成長から長らく時代は経過しています。

うすうす、“経済の豊さ”=“国の豊さ”であるということに疑問を感じている方々も少しずつ増えていたのではないでしょうか?

そして、今年、COVID-19(新型コロナウィルス)が猛威を奮っています。

事業の継続が難しくなった人も、解雇になってしまう人も現実問題として増えていくだろうと予想されます。

そうなった時に、会社のあり方や仕事をする意味というのをもう一度、考え直す機会にならざるを得ないのではないかと思われます。

それを考える上で、参考になる視点が、“well-being”です。

well-being と幸福について

well-beingという言葉は、日本においては“幸福”という言葉にしばしば訳されます。

「well-being=幸福」この図式は果たして正しいのでしょうか?

well-beingから解説していこうと思います。

wellは「良い」という意味です。

beingは「あること、存在すること」という意味となります。

well-beingで「良く“ある”こと」となります。

「良く“ある”こと」

何も突発的な“良い”ものではなく、何気ない日常をいかにより良く過ごせるか。という視点であり、その時々の幸せではないという認識を持っています。

一方で幸福とはどのようなものでしょうか。

well-being(良く“ある”こと)ということで、幸せや幸福という言葉に訳されたのではないかと想像します。

ここで1つ質問があります。

人はどのような時に幸福(幸せ)と感じるでしょうか?

・美味しいご飯を食べた時ですか?

・旅行に行った時ですか?

・好きなアーティストのライブに行った時ですか?

私は、幸福は一時的な感情の変化だと捉えています。

人は現在の暮らしに慣れると、幸福と感じにくくなります。

そして、幸福を追い求め続けても、ゴールは見えません。

さらに!さらに!という気持ちになるはずです。

日本における幸福はhappiness(点の幸せ)に近い表現ではないかと思っています。

しかし、この幸福の感覚が悪いわけではなく、生活にモチベーションを与える要素であることに間違いはありません。上手に自分の感情をコントロールできるととても有効だと思っています。

well-being の本質

そもそも、なぜこのようにwell- beingについて考えるようになったかというと、1つの会社と関わるようになったことがきっかけです。

TRAPEという会社に5月からインターン生として、joinさせてもらっています。医療・介護現場を中心に行政ともタッグを組みながら全国にwell-beingを広げる事業を行っています。

代表の鎌田さんは、

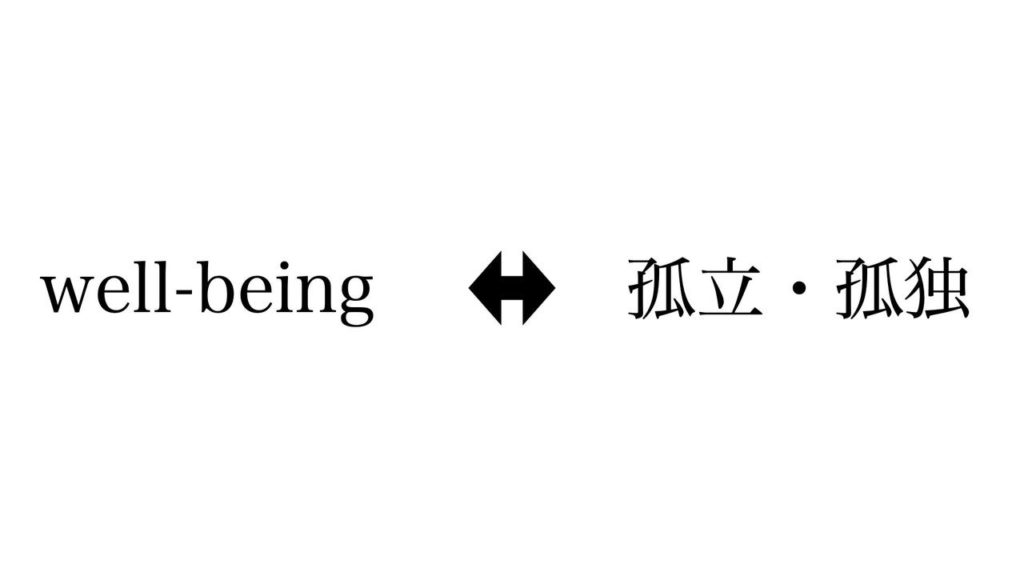

well-beingの対義語を孤独・孤立と表現されています。

孤立・孤独。

孤立・孤独。

つまり、人に役割がなくなった状態であるということです。

きっと、人生において役割が見出せないと、生きる意味を見失います。

これが最も悪い状態であると言えます。

この状態に陥ると、うつ病になり、自殺してしまうなど最悪の事態を招きかねません。そのため、人との繋がり(ソーシャルキャピタル)が重要になってきます。

TRAPEのvisionは

「誰もが自分にとって最高の社会的役割(Social Role)をもつ社会に」

です。

つまり、well-beingは人に役割がある状態とも言えます。さらに少し踏み込み、役割がある状態を言い換えてみると、「自分らしくいれている」状態ではないかと思っています。

「役割があり自分らしくいれている状態」がwell-beingだといういうことが私の現状の答えとなっています。

私は、“働く”という行為は、well-beingな状態になれる1つの手段であり、働くを通じて、お客様に喜んでもらます。仕事の流れそのものが人に役割を与えているとも言えるのではないでしょうか。

介護現場をwell-beingへ!

介護施設で働く職員がどれほど、役割を感じて自分らしく働けているのでしょうか。日々に忙しさもあり、どうしても仕事がルーティン化してしまい、誰のために?何のために?という視点が抜けてしまうことが多々あるのではないとか思います。この大事な視点が抜けてしまうと、“ただ”働くだけになってしまい、仕事へのやりがいや充足感を持つことが徐々に難しくなってきます。私自身、介護現場での経験も長くあります。自分自身もいつの間にか、誰のために?何のために?という視点が抜けてしまう傾向にあることは理解しています。だからこそ、目的意識を持ちながら働くことが、どうすれば、できるのかを課題に感じていました。重要になる1つのキーワードが、日々現場で起こる“課題への理解”ではないかと考えています。

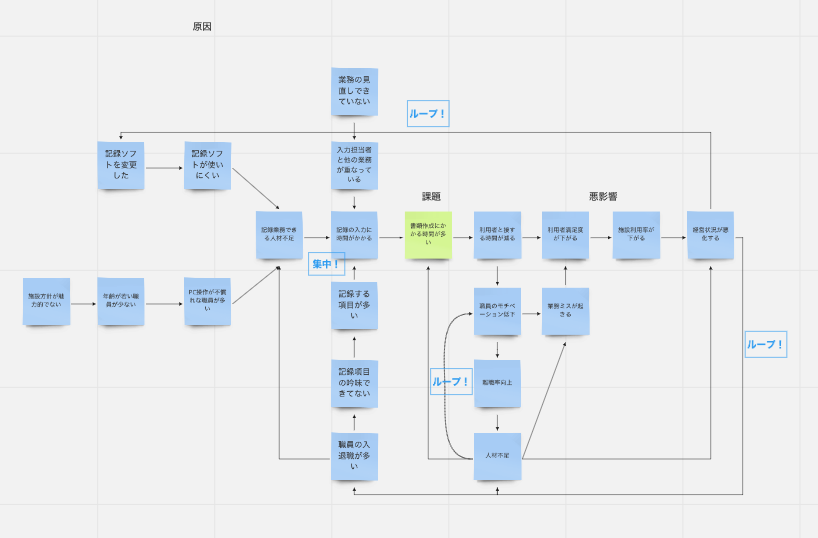

TRAPEが行うワークショップに「因果関係図の作成」があります。詳細は別の記事でお伝えさせてもらいたいのですが、簡単にまとめると、現場の課題に対する原因と、課題から派生する悪影響を俯瞰してみれるように図の作成を行います。

これは私がまとめた一例です。

この図を作成する過程で、「職場への不満から自分が解決したい課題」と変化して行きます。この気持ちの変化がまさに、well-beingへの一歩ではないかと思います。

言われた仕事をただこなすだけではなく、課題を解決した先の未来を想像しながら仕事をすることにつながります。

フルライフという本にとても興味深いことが書かれていました。

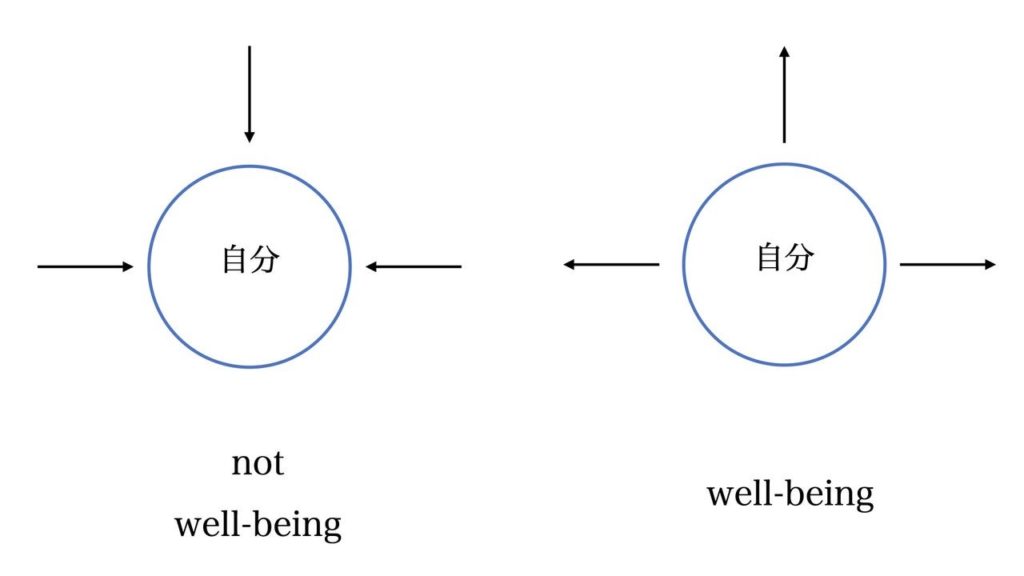

well-beingは「自分から離れること」ということです。

本当にwell-beingな状態であれば、きっとベクトルの向きが自分向きにはなりません。

職場への不満だとすると、残業が多い、しんどい作業をしたくない…と自分の方向にベクトルが向いています。

しかし、不満から、自分が解決したい課題に変わった時は、自分が残業が起きる環境を解決したい。しんどい作業を効率化させたい。このように、自分から外向きのベクトルが出ています。

不満から課題への認識が変わるとき(内向きから外向きのベクトルに変わるとき)は、「自分を忘れ、自分から離れている状態」であると言えます。

ここまでをまとめると、

人との繋がりから、人は役割を感じることができ、well-beingとは、「役割があり自分らしくいれる状態」です。

そして、職場においてwell-beingな状態になるためには、不満から課題へと認識を変化させることで、「誰のために?何のために?」この仕事をしていうのかという目的意識ができます。そうすると、仕事の先に、誰が笑顔になっているかが想像(自分の役割を認識)することができるようになります。

ここまで、well-beingと幸福の違いを説明してきました。

お金の価値観も変わってきています。人の価値観も多様化してきています。何が正解となるかは本当に誰もわかりません。

しかし、誰もが心の奥底に持っている、

well-being(役割があり自分らしくいれる状態)にヒントが隠されているように思います。

日本全国にwell-being革命を起こしていきましょう!!!!!